Отчет о походе-экспедиции по Катунской Подкове Алтая с 18.07 по 07.08.2010.

Из цикла «Ой, где был я вчера, не найду днём с огнём… (с)». Часть IV. Неизлечимая болезнь. :cool:

Убедительная просьба модераторам – не переносить эту тему в разделы «Здоровье и/или его отсутствие» или «Чёрный юмор».

Песнь первая. Где тут рассадник и кто есть разносчики?

Давным-давно, не помню когда, пересекся я с человечищем по имени MAXIMUS, который сам, видать, болен, и меня, блин, заразил интересной болезнью.

Диагноз: Хачу в паход!!! (варианты: … в горы, … в лес, …)

Симптомы: Особенный блеск в глазах. Учащенный пульс. Неконтролируемая выработка адреналина. Нежелание работать часто переходит в неистовую работоспособность, если вскоре намечается поход. Постоянное ношение карабина на поясе и каремата за спиной (на всякий случай). Проблемы общения с нормальными людьми, в разговорах с окружающими каждое второе слово из списка – пецл, манарага, жумар, татонка, вихрен, бергшрунд.

Индивидуальные особенности: Обычно желание сходить в поход не имеет конкретной адресной цели. Такие случаи лечатся наиболее успешно, например, прогулкой выходного дня в Крым. Часто встречается более тяжелая форма, при которой у пациента есть ясное адресное желание исполнить поход. Такие адресные желания обычно на уровне Полярный Урал, Алтай, Кавказ, Альпы или, что ещё тяжелее, Памир, Тянь-Шань, Гималаи. Запущенная стадия болезни часто заканчивается спасательным вертолётом в горах.

Методы лечения: В целом болезнь неизлечима. Излечение болезни даже на ранней стадии также не представляется возможным – стремление уехать подальше и залезть повыше будет постоянно усугубляться. Возможна лишь остановка болезни на некотором уровне, например: не дальше Крыма, или до 2000 м, или до покупки первого карабина. Внимание: Болезнь заразна, но изоляции пациента от общества не требует ввиду слабой социальной опасности (даже с ледорубом или фифой в руках пациент представляет опасность только для самого себя).

Профилактика: В целях профилактики рекомендуется периодический курс туризмотерапии (не путать с клизмотерапией). В лёгких случаях лечение выполняется по месту – прогулка за город, на рыбалку, лучше с ночёвкой. В хронических случаях пациента необходимо периодически госпитализировать в палатку на 3-5 дней, лучше в соседней стране, имеющей горную систему. В целом, в периоды обострений нужно отправлять пациента в поход подольше и подальше от его постоянного места жительства.

Самолечение: Принцип «сам себе доктор» приветствуется, но после правильной подготовки к походу.

Противопоказания: Лечение запретами вызывает лишь обострение болезни. Медитация (сидеть, улыбаясь и поглаживая любимый велосипед) нежелательна. Лечение алкоголем также усугубляет ситуацию, к примеру, употребление Эликсира Алтайского может привести к неконтролируемому началу похода (ушел в ночь и вернулся через неделю довольный и голодный).

Положительные стороны: В большинстве случаев мягкая социальная стимуляция пациента приводит к большому положительному эффекту. Например, «отпущу в отпуск, если успеешь выполнить всю работу» (это со стороны работодателя) или «возьму в поход, если принесешь хорошие оценки из школы» (это со стороны родителей).

Вот такая вот клиническая картина.

Наблюдается у многих форумчан (примеров множество – LeoLogic, Afrika, turist_ua, Delete, Kc_d, Weiss).

Можно считать, что форум является разносчиком этой болезни. Или, может быть, это последнее пристанище пациентов?

Песнь вторая. Первые симптомы.

Короче, через некоторое время я осознал, что и сам заразился. Причем острая стадия начала проявляться практически сразу после возвращения из очередного похода.

Захотелось на Алтай. Это если мягко сказать. Правдивее будет припёрло или приспичило. Этому содействовали два момента. Во-1-х, поход в Кузнецкий Алатау. Во-2-х, отчет Campfire о его походе на Алтай. Сам он там легонько подлечился (думаю, ненадолго), а я вот, наоборот, заболел еще больше.

Как уже выше говорилось, сидение и медитация с мыслями об Алтае толку не даёт. В итоге мы с Кстином (далее по тексту – команда К2К) обратились в уже знакомую команду клуба Уральские Тропы, где на июль-август было запланирована экспедиция несколькими пересекающихся походными группами по Алтаю – 2 кс 2 недели во главе с Олесей, 3 кс 2 недели во главе с Ромой, 3 кс 3 недели во главе с Пашей, 3 кс 2 недели со сплавом во главе с тем же Ромой. Эти группы сходились, расходились, дополнялись новыми людьми, обменивались ими. Из всех групп выбиралась часть людей для участия в восхождении на Белуху.

Особенно интересной выглядела 3-х-недельная программа 3-й категории сложности по Катунской Подкове – часть Катунского Хребта и долины рек Аккем и Кучерла. В рамках этой программы было разделение на только пешую часть, куда отправился Костя (буду писать 3кс3нед), и горно-пешую часть, в которой отводилось 5 дней на горохождение с восхождением на Восточную Белуху по южной стороне (это 3кс3нед/горн). Внимательно рассмотрение карт, обдумывание маршрута и консультации с клубом привели к пониманию того, что указанная 3-я категория – это допущение, связанное с тем, что бо`льшую категорию показывать просто нельзя при наличии большого количества участников без справок.

Горная часть предполагала следующее – снежно-ледовый перевал Делоне, 2А (по маршруту лед.Аккемский - верхнее плато лед.Менсу - верхнее плато лед.Б.Берельский), снежно-ледовый перевал Белухинский, 2Б, далее траверс гребня между перевалом и вершиной Белуха-Вост., тот же Делоне (в обратном направлении), и, напоследок, осыпной перевал Каратюрек (1А).

Реально мы с Костей прошли около 300 км каждый, преодолели подъемов около 10000 м и столько же спусков.

Описывать, где находится Алтай, не буду, это знание должно присутствовать у каждого горника. Достаточно сказать, что наивысшей точкой Алтая, да и Сибири является гора Белуха, 4506 м. По вершине Белухи проходит граница РФ и Казахстана, что привносит свои проблемы для туристов. Для граждан РФ нужно за месяц оформлять пропуска для доступа в пограничную зону. Для иностранцев – за два месяца.

Говорят, раньше можно было погранпост, который находится в пос. Усть-Кокса, объехать стороной. Сейчас так не получится. Да и погранслужба работает по другому. Погранцы в снаряге и с оружием шастают по горам и проверяют наличие документов и пропусков у всех туристов. Но мы таких не видели. Собственно, оформление пропусков не является великой проблемой для тех, кто привык к бюрократическим проволо`чкам. А я не привык. Считаю очередь, в которой находится больше одного человека, проблемой.

Короче, пропуска группа K2K оформила заблаговременно. Был вариант оформить коллективный пропуск на двоих, но мы решили оформлять индивидуальные пропуска на каждого, поскольку почти неделю мы ходили разными тропами.

Песнь третья. Подготовка к самолечению.

Выбор и поиск правильного снаряжения начался еще в феврале и длился все последующие полгода.

Изучение теории тоже отняло уйму времени. Работу с верёвками начали тренировать еще с марта-месяца, сначала в зале, потом под мостом, затем на Хортице, после чего экспериментировали на недостроенных зданиях и дикорастущих деревьях.

Практику ледолазания и снегохождения я отрабатывал, сидя за компьютером. Увы, в нашем тёплом Днепропетровске ничего другого мне не осталось. Ответственно заявляю, что от сидения за компом колени устают не меньше, чем от хождения по горам. Была б такая возможность (если бы горохождение меня кормило), я поменял бы первое на второе, не задумываясь.

План похода можно в целом разделить на 5 этапов:

Этап 1. Переход от пос. Тюнгур к Аккемскому озеру. Маршрут с виду несложный, но рюкзаки содержат запасы еды на все 19 дней похода, достаточно летней и зимней одежды, 4 кило личного горного железа, да ещё и коллективное бивачное и горное снаряжение. Стартовый рюк получился около 35…37 кг. У Кости немного меньше – за счет горного железа. На Аккемском озере – обустройство лагеря.

Этап 2. Тут разделение коллектива на основную подгруппу (большая часть коллектива), которая будет получать кайф от радиалок по ближайшим окрестностям – озеро Духов, Долина Семи озёр, Долина Ярлу. В этой подгруппе остался Костя (у него была своя собственная банка с сахаром, и я посчитал возможным оставить его, тем более, что как раз два месяца назад он получил свой паспорт).

Вторая подгруппа (9 человек – сборная из Роминой и Пашиной групп) отрабатывает горный план: переход вдоль верховий Аккема к Аккемскому леднику, затем по морене к Белухинской стене и Томским стоянкам, переход через перевал Делоне к леднику Менсу, переход на Большие Белухинские Стоянки, возможное восхождение на Белуху (на это выделено три дня в зависимости от погоды и желания самой Белухи), возвращение на озеро Аккемское. В этой подгруппе остался я (у меня тоже была собственная банка сахара).

Этап 3. Воссоединение двух групп, снятие лагеря, переход через перевал Кара-Тюрек к Кедровым стоянкам и дальше в долину реки Кучерла, обустройство лагеря в южной оконечности Кучерлинского озера.

Этап 4. Радиалки по ближайшим окрестностям - к водопадам на реке Ак-Оюк, к озёрам Синее и Зелёное, к водопаду и леднику Кониайры, к леднику Мюштуайры, к озеру-истоку реки Кульдура-Оюк.

Этап 5. Сворачивание лагеря, переход вдоль всей реки Кучерла к Тюнгуру, поиск и изучение наскальных рисунков где-то по пути. Переезд газелью из Тюнгура в Бийск.

Сразу оговорюсь, что для сохранения некоторой анонимности некоторые имена могут быть изменены.

Песнь четвёртая. Начало. Страшный сон.

или

Этап 1.

Ну и вот, наступило время, поезд Днепр-Москва, поезд Москва-Новосибирск (не понравились мне в этом году самолётные цены), в который в Екатеринбурге подсела остальная группа Уралтроповцев, поезд Новосибирск-Бийск.

В Новосибе, расположившись прямо на перроне, мы разложили общественные продукты и снаряжение, и начали это всё поровну делить. Размер рюкзака, да и вес тоже, получился впечатляющим. Вначале это воспринималось с улыбкой. Я вначале даже не подумал, насколько быстро она станет кислой, когда я выйду с этим рюкзаком на алтайские тропы.

Поезд Новосибирск – Бийск являет собой обычный горячий бомжевоз, останавливающийся около каждого столба. Когда я зашел в вагон, еле протиснувшись со своим рюком, с меня текло, как в реальной бане. Это было настолько заметно, что попутчик с соседней полки даже пошутил, что не хватает веников.

День 1.

На следующее утро нас встретили две газели, которые повезли нас до Тюнгура (12 часов езды).

Ехать 12 часов без еды – нереально. Остановились в городишке Усть-Кан покушать. Оккупировали местную кафешку. Но две девушки алтайского происхождения, похоже, впервые увидели так много людей одновременно в своём заведении (нас было вначале 23 человека, все три группы вместе), что еле справились с задачей нас накормить. Манты закончились на пятом человеке, пельмени на десятом, и вообще, нас обслуживали около двух часов.

Запомнилась ситуация, когда кто-то из наших, поев, спросил девушку-официантку «Куда деть посуду?», на что получил ответ «Киньте в окошко». Мы дружно посмотрели в окошко, выходящее на дорогу, и дружно и долго смеялись.

По пути остановка при въезде в погранзону пос. Усть-Кокса, где мы все получили пропуска у погранцов (регистрацию по месту пребывания не делали, и не понадобилось). Оказалось, что 2 человека из всего коллектива таки не успели оформить пропуска и едут в поход в надежде, что они смогут таки проникнуть в погранзону, не имея их. Угадайте, откуда ехали эти два человека? Конечно, из Одессы! Хорошо, что водитель оказался человеком понимающим и сочувствующим. В итоге одесситы были «закопаны» под кучей рюкзаков, и таким образом были контрабандно провезены сквозь погранпост. Повторять данный способ не советую!

Кстати, до Тюнгура обе газели не доехали. За полчаса до прибытия одна из машин сломалась – лопнула рессора. Пришлось нашему водителю взять на себя всех 23 человека со всеми рюкзаками и с большим пакованом сплавного снаряжения.

Ближе к Тюнгуру нас встретили чудные предгорные пейзажи:

Бурёнки как будто только что слезли с упаковки каких-то шоколадок:

Тюнгур - это ближайший к Белухе очень небольшой городишко, находящийся на высоте около 1000 м., последнее пристанище магазинчиков, где существует в продаже пивасик и свежий, мягкий, нежный, ароматный хлеб, а также другие прелести цивилизации. Тут есть два магазина, пару кафешек и несколько турбаз (самая крутая – турбаза «Высотник»). Причем количество этих турбаз, похоже, сильно растёт с каждым сезоном. Сквозь Тюнгур протекает быстрая речка Катунь, по которой будут сплавляться наши чуть позже, а в Катунь впадают, соответственно, и Аккем, и Кучерла. Вот такой мост через Катунь:

Прибыв в Тюнгур, когда уже начало смеркаться, мы высыпались на частной турбазе «Зелёный Дом», где командует всем очень гостеприимная хозяйка Таня. Тут нас должен был ждать ГАЗ-66, чтобы выполнить заброску Роминой и Пашиной через перевал Кузуяк, 1513 м, к стоянке «Три Берёзы» на реке Аккем. Олесина группа ушла сразу по реке Кучерла. Но водитель, с которым эта заброска была заранее оговорена, оказывается, уже увёз туда другую группу и вернётся не скоро. Начались поиски вариантов заброски. Точнее, поиски машины для заброски.

В течение часа вариант был найден – вот такой милейший белорусский трактор во главе с алтайским наездником алтайских тракторов, который вне зависимости от состояния «дорожного покрытия» непрерывно курил и не выпускал из рук мобильник:

«Посадка» в трактор вызвала бурю положительных эмоций. Далее буря перешла в шторм, когда это оригинальное средство передвижения начало пересекать кучу досок-брёвен, означающих «мост» через реку Кучерла:

Выехали мы уже в темноте, где-то около 10 часов по местному времени.

Незабываемые впечатления. Просто ураган в памяти. Качающийся во все стороны трактор. Катающиеся в нем рюкзаки и пытающиеся удержаться как-то люди. Попытки трактора ехать вверх по лесной дороге с пробуксовыванием и дёрганием на метр вправо/влево. Крены в обе стороны на опасный угол. Я даже начал советы давать Косте, чтобы если мы (тракторный прицеп, то есть) начинаем переворачиваться, чтобы он (Костя) правильно выпрыгивал, отскакивал/откатывался в сторону, чтобы не задавило. Да и сам я ехал всю дорогу, вцепившись в борта и непрерывно оценивая вероятность переворота. Несколько раз водитель просил нас покинуть прицеп, поскольку вообще не мог с таким грузом ехать дальше. Грязевое состояние дороги можете себе представить сами.

Даже не доехав еще до перевала, водитель с нескольких попыток не смог заехать на дорожное препятствие, после чего пытался отказаться от дальнейшей поездки. Не тут-то было! Мы использовали множество уговоров и даже лесть. Мол, «нам тебя рекомендовали, как самого лучшего водителя в Тюнгуре. Мы знаем, ты сможешь».

Потом еще мы нашли с десяток каменных глыб, с помощью которых немного «выровняли» дорогу, а водитель с очередной попытки запрыгнул на то, что мы намостили. Рёв двигателя в ночном лесу при попытках использовать наши камни в качестве трамплина – это что-то!

По пути пошёл дождь, которого не ждали и к которому не были готовы. Кто-то смог достать с краю куртку или чехол на рюкзак, кто-то не смог. Внутренняя «чистота» в прицепе тоже оставляла желать лучшего. Короче, еще только первый день, а мы уже по уши грязные и мокрые.

Доехали до перевала. Это такая условно ровная небольшая площадка, на которой трактор стал полубоком к дороге, водитель высунулся из кабины и сообщил, что он дальше не едет, поскольку дальше дорога еще хуже, и он вообще не сможет вернуться обратно, да и трактор перевернёт. Двигатель выключился. Мы начинаем его опять уговаривать. Не соглашается, ни в какую. Лесть тоже перестала действовать.

Всё. Он нам сообщил своё последнее решение и закрыл кабину. Сидит, курит. Мы тоже сидим, не вылазим. Началось Противостояние, кто кого пересидит. Говорят, алтайцы – терпеливый народ, но мы отказались терпеливее. Минут через 10 мотор завёлся, и трактор повёз нас аккуратно вниз. Мы победили. Пытаемся удержаться от всплесков эмоций слух, чтобы не дразнить нашего наездника тракторов.

Опять несколько раз пришлось выходить, чтобы пройтись за трактором пешком и уберечь свои жизни.

День 2.

Короче, к двум часам ночи/утра мы под грохот трактора прибыли на стоянку под названием «Три березы». Под дождём поставили палатки и завалились спать.

Подъём в 7 утра, рисовая каша с сухофруктами, что-то сладкое к чаю и выходим на тропу. При свете стало ясно, откуда явилось название этой стоянки – в окружении кедров и лиственниц стоят рядом три толстенные берёзы. Точнее, сейчас стоят уже две, а третья лежит в сломленном виде.

За два дня нам предстоит пройти около 25 км и подняться на 1000 м к озеру Аккемскому. Вот оно, начало пути:

График движения простой и жесткий одновременно – 45 минут движения, 10 минут отдыха.

График изменения погоды похожий – 30 минут дождя, 20 минут без него.

Два первых перехода дались нормально. Третий и четвертый я шел где-то совсем на пределе. Наверное, рюкзак такой я вообще не поднимал ни разу, возможно, сказывалась акклиматизация, не знаю. Кстати, вот два способа подъёма рюкзака размером от 35 кг, выберите себе наиболее приемлемый (видео, 9 мБ и 5 мБ):

Но были моменты, когда я понимал, что, вероятно, выпадал из сознания. Точнее, в какие-то моменты осознавал, что вдруг появилось сознание, а до этого некоторый провал.

Хуже того, в течение первого же полу-дня меня больше трёх раз посетила мысль, а нафига я сюда с таким рюком припёрся? Одновременно с этим пришло понимание, что если эту дурацкую мысль не сничтожить на корню, то дальше с нею походе жить нельзя. Но прошло полдня, мы стали на обед, сделали горячую еду, пару часов отдохнули и стало получше.

Вечером, когда дождь прекратился, а мы встали лагерем на берегу реки Аккем.

Речка Аккем имеет ледниковый режим питания, поэтому не очень горячая даже в летнее время. Можно сказать, что река начинается с самой Белухи, вершины Алтая. Начинается от Аккемского озера и спустя 40 км впадает в Катунь. Долина реки узкая, заваленная камнями. После впадения в неё речки Текелю она становится совсем узкой – ближе к понятию каньона. Температура в реках Аккем и Кучерла, вытекающих их соответствующих озёр, и берущих начало испод ледников – обжигающе холодная.

Переходить броды в трезвом виде, да без неопреновых носков – удовольствие для мазохистов. Утверждаю, как трезвый, но в носках.

Оказалось, что с берега уже видна вдалеке наша цель – обе вершины Белухи – Западная и Восточная, и Аккемская Стена, их объединяющая:

Заново перераспределили поровну продукты, Рома пересмотрел личное горное снаряжение. Костя принёс мне немного ягод в ладошке, говорит: «Возьми, съешь, но я знаю, что тебе не понравится». Я попробовал: «Фу, какая гадость». Это оказалась жимолость. Моя реакция была воспринята со смехом и с пояснением: «Она тебе ещё понравится». Именно так впоследствии и оказалось! Еще на камнях обнаружился чабрец к чаю.

День 3.

Следующий день был почти солнечным, с утра речка аж парила:

Идти стало легче. Правда, из рюкзака ушел 1 кг общей еды, но набралось примерно столько же воды во влажных и мокрых шмотках. Наверное, еще и психологически легче. Визуальная «близость» Аккемской стены тоже добавляла сил.

На той стороне речки (мы шли левым по ходу течения берегом) начали просматриваться водопадики:

Леса на берегу стало меньше, глаза начали высматривать разные цветочки – горные маки, иван-чай, курильский чай:

Наконец-то вышли на берег озера Аккем, где на северной оконечности расположилась метеостанция:

Чуть дальше, ближе к середине озера, находится база спасателей МЧС, рядом с которой уложена камнями вертолётная площадка:

Пройдя ближе к южной оконечности озера, где стало явно холоднее, стали лагерем, а остатки солнца осветили часть горы Ярлу напротив нас:

Дров вокруг Аккемского озера практически нет виду постоянного потока туристов и малой лесистости склонов. За дровами нужно лезть вверх по склону метров 50, не меньше. Поэтому часть еды мы готовили на дровах, что смогли добыть, а часть – на газу.

Тут группа К2К должна была разделиться – я уходил на восхождение в составе группы из 9-ти человек, а Костя и еще 4 человека оставались исследовать окрестности Аккема. Причем они не собирались стоять на озере, а решили уйти в ущелье Ярлу дня на три. Поэтому ближайшая ночь была последней общей.

Кстати, у спасателей на Аккеме есть услуга «камеры хранения». Мы пересмотрели личные и общественные вещи (еду) и отдали на хранение множество ненужного на ближайшие 7 дней веса. Это все пакуется в большие пакеты, подписывается, и за 100 рублей в сутки отдается в один из шатров, принадлежащих спасам.

Кстати, вспоминая прошлогодний мой поход с клубом по Кузнецкому Алатау, где вместо сахара использовался его имитатор (сахарозаменитель), мы счас взяли чуть более полтора кг сахара. Но, пронеся этот драгоценный груз вдоль Аккема, мы решили раздать его на общак. Еще вчера пили компот из жимолости на сахаре, и сегодня к чаю тоже был сахар. Оставил пол-кила для восхождения, еще микробаночку на «черный день», остальное ушло в общак. От части веса избавился.

За первые два дня, пока мы не дошли до озера Аккем, фоток у меня маловато, потому что не хватало на это психологических сил. Может, не совсем верно называть этот этап страшным сном, но это действительно оказался трудный этап. Теперь я точно знаю, что такое «семь потов».

Песнь пятая. Лечение. Хирургический способ.

или

Этап 2.

День 4.

Вода в Аккемском озере стала чуть прозрачнее за ночь, в утренней глади отразились горы:

Обе головы Белухи открылись полностью, ветер над озером отсутствует, душа радуется:

Последний завтрак на костре и мы уходим. Отдавая дань уважения Белухе, я смог побриться в холодной воде. Несколько мостиков в южной оконечности озера, и мы выходим на морену Аккемского ледника:

Успеваем заметить, как облако зацепилось за вершинку Белухи Восточной, повисело и растворилось:

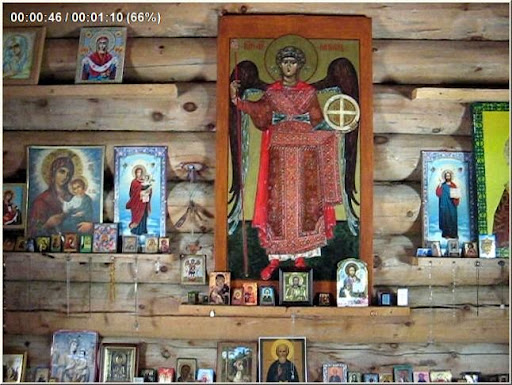

На небольшом возвышении, образованном боковым выходом морены ледника, стоит часовенка, очень богато украшенная иконами и другими церковными артефактами:

Вечная память тем, кто не вернулся с этих гор.

После часовенки – верхнее Аккемское озеро, после него группа К2К разошлась разными дорогами:

Аккемское озеро – это не одно, а два озера. Нижнее озеро – на высоте 2039 м длиной 1350 м и шириной 610 м. И верхнее озеро – на высоте 2100 м длиной 520 м и шириной 280 м. Верхнее ещё называют пульсирующим, потому что оно частенько пересыхает. Температура воды – летом даже плюс четыре – для рыбы маловато, а для туристов после бани – в самый раз. На левом берегу озера – последние признаки цивилизации – метеостанция, отряд спасателей, турбаза и даже баня.

А мы идём (туда / оттуда):

Движемся вначале по левой (по ходу движения) боковой морене. Доходим по начала (окончания) ледника, с верхней части которого практически непрерывно с грохотом сыпятся камни, высота/толщина ледника в этой части метров 30-40 (там внизу видны живые человечки):

Ледник Родзевича (Аккемский ледник) – это один из крупнейших ледников в Катунском хребте, его длина превышает 7 километров, а общая площадь – около 8,5 кв. км. Тропа к леднику Родзевича окружена высокими пиками, вьётся вдоль речки Аккем через Верхнеаккемское озеро, поднимается выше уровня леса и выходит к языку ледника.

Основной частью Аккемского ледника является цирк, окруженный с востока, юга и запада знаменитой Аккемской стеной Белухи. Общая длина этой стены – около 6 км, высота – около 1,5 км.

Впереди уже виднеется ледопад, который будем обходить стороной (туда / оттуда):

Близлежащие стены тоже красуются своими ледопадами:

Подходим еще ближе. Вот она, Аккемская Стена, от неё невозможно отвести глаз. Есть в этом какая-то магия. Её хочется непрерывно фотать, на каждые сто метров приближения, и с различной облачностью и освещенностью

Адреналина много, всем весело, ещё никто не устал, часто останавливаемся, рассматриваем / фотаем:

Одеваем кошки, очки, мажемся антисолнечными кремами, кто-то одевает обычные тканевые маски:

Миша вырезает глаза в такой маске:

Выходим на ледник. Вид туда / оттуда:

Коллективно преодолеваем или обходим причудливые преграды, ручьи:

Ближе к ледопаду вдруг навстречу обнаружилась наша группа из пяти человек, которая должна нас дожидаться «внизу», во главе с Ваней. И Костя тут же. Весьма приятная встреча, обмен впечатлениями. Оказалось, они метров на 150 выше нас по левому краю морены и все время за нами наблюдали. Но, поскольку у них это просто радиалка, и они шли налегке, то они нас обогнали, дошли до главного бергшрунда, ниже него вывернули на ледник и устроили нам встречу. Отличный сюрприз. Опять попрощались, пожелали друг другу удачи и погоды.

После этого вышли опять на левую морену и повернули в сторону так называемых Томских Стоянок:

Начался дождь. Ну и ладно, уже как-то попривыкли.

Последний выход на плато перед Аккемской стеной оказался весьма тяжелым. Наверное, потому, что мы набрали уже 800 м (а всего будет около 1000) под рюкзаком, который полегчал после сдачи части вещей в «камеру хранения», но остался на уровне 28…30 кг. Кое-кому не хватало кислорода, мучала одышка. А тут ещё и дождь опять пошёл, блинн. Хорошо хоть недолго, на полчасика.

Последний подъём, и мы вышли к Томским стоянкам:

Томские стоянки представляют собой место на морене, где стоит небольшой домик спасателей (человечков на десять), рядом с которым несколько расчищено место (выровнены камни) под палатки. Как раз от стоянок начинается язык отступившего ледника Делоне. Этот край ледника называется ледником Арбуз.

На Томских стоянках стоит памятный камень, рядом обязательно надо постоять. Думаю, этот камень и таблички на нём заставляют всех задуматься. Готов ли ты идти дальше? Тот ли ты, который сможет уйти дальше так, чтобы потом тут не появилась табличка с твоим именем?

Ужин делали на газу, экономя бензин для большей высоты, где газовые горелки могут и не работать. Я неудачно взял за дужку кастрюльку кипятка (не одев перчаток), да перекинул её в другую руку, в результате чего получил полосовые ожоги на обоих руках на ближайшие две недели.

Уже вечером остатки солнца причудливо осветили верхушки Аккемской стены:

День 5.

На этот утро я вызвался дежурным, подъём в 6 утра, побудка всех на кашу и чай – через час. Утром то же солнышко осветило ту же стену, но по-другому:

Через пару минут оно выглянуло над ледником Арбуз:

Сейчас уже не упомню, почему, но, несмотря на ранний подъём, вышли поздновато – в пол-девятого.

Встреченные нами ранее несколько спускавшихся групп альпинистов сообщали нам, что перевал Делоне в настоящий момент стал ледовым из-за дождей прошедших дней, а вот перевал Белухинский – наоборот, снежным и лавиноопасным. Так и оказалось.

Перевал Делоне, 3400 м – по классификации имеет категорию 2А. Для преодоления требуется 250-300 метров перил. Рекомендуется при прохождении держаться вдали от левого края склона ввиду опасности камнепадов, особенно в солнечную погоду.

Ну вот и все, кончилась каменная жизнь, впредь передвижение только в кошках, на большинстве участков – в связках. Движемся к перевалу Делоне (туда / оттуда), маршрут красной нитью:

Туда / оттуда:

Дойдя до уровня склона в 45 градусов, группа остановилась на отдых и ожидание отставших около нижнего толстого бергшрунда, покрытого снежным мостом. Я не устал и полез вешать первую верёвку по снегу со стороны камней, где обнаружилась оставленная (или специально навязанная добрыми людьми) петля. Следом зашел Рома, укрепил первую станцию и пошёл вверх с нижней страховкой и с двумя ледорубами (своим и моим) провешивать остальные перила по льду на некотором расстоянии слева от скалы (там действительно камнеопасно, что подтверждается «каменными» следами ниже по склону). Я тем временем снимал на видео по очереди наших восхожденцев, помогая им выходить на первую станцию.

Пропустив пару человек вперед, произошел казус. На поясе навешана куча снаряжения, на горбу висит рюкзак, в руках ещё что-то, а на поясе еще и фотик в чехле на микрокарабине. Так вот, в некоторый момент силового действия со снаряжением я наблюдаю, как их чехла вырывается заклепка и мой фотик вместе с чехлом бодренько так начинает вприпрыжку лететь, ускоряясь, вниз по склону.

- Люди, ловите фотик, - успеваю проорать я вниз, где ожидают освобождения перил Саша с Пашей. Саша расставляет руки, но фотик перепрыгивает, как мяч. Далее удача. Фотик останавливает своё движение, просто пропадает из видимости. Саша успевает заметить, в какую трещину он провалился. Паша достаёт его. Мой фотик спасён, теперь я должник.

Был бы я на соревнованиях, мне бы судьи засчитали 5 баллов штрафа за потерю снаряжения. Или больше. Через полчаса я потерял одну лыжную перчатку (это не страшно, поскольку осталось еще три пары разной степени утепленности), которая на обратном пути не нашлась. А пару дней назад я потерял пенопопу, которую снесло ветками с негабаритного рюкзака. Мне её подобрала идущая за мной Лена, спасибо.

Кстати, уже тут, на склоне, я обнаружил, что включенный с утра GPS не работает, а при включении промаргивает, но не включается. Я решил, что сдохли батарейки, но менять их не стал, поскольку делать это на склоне весьма неправльно. Вообще, я не очень регулярно пользовался этим прибором, хотя в целом могу дать большинство треков.

На первой же станции Рома оставил пристрахованным свой рюкзак. Дойдя до второй станции, пришлось оставить там свой рюкзак, спуститься вниз и поднять на одну верёвку Ромин рюк.

Следующую верёвку его рюк поднимал Паша, спустившись с третьей станции на вторую. А на третьей тем временем стояли Игорь и я. Вполне так безобидно стояли, ожидая освобождения перил сверху. А под ногами лежал Пашин рюкзак, естественно пристрахованный. За грузовую петлю в верхней части рюкзака, со стороны спины. Полагаю, эта грузовая петля была надорвана почти до предела, потому что очень вдруг у неё кончился ресурс, она оторвалась, и рюкзак стал резко двигаться вниз, сбив нас обоих с Игорем с ног. Шока, в общем-то не было, но это было так неожиданно, мы так с Игорем переглянулись, что бы это могло значить, и посмотрели вниз, куда мы оба вместе с тремя рюкзаками могли слететь. Видок действительно замечательный:

То есть рюкзак тем самым мы спасли. Навязали ему на плечевые лямки кусок реп-шнура и пристраховали заново.

Затем у Игоря случился казус. У него развязалась кошка. Моментально вспомнилась статья «Разболталась кошка. Случай на Эльбрусе»

Кстати, вспоминается такой момент. Стою я на первой же станции, все уже полезли наверх, снизу остается кто-то из наших последним. Вслед подходит следующая группа, из которой первый участник (похоже, старший группы или инструктор) кричит вверх вопрос, можно ли воспользоваться нашей первой перилиной. Конечно, можно. Он залезает, ползёт к тому камню, на котором навязана «общественная» петля, вяжет туда свою верёвку, снимает нашу и передаёт её мне. Я сбухтовываю верёвку для транспортировки её вверх и слушаю разговор по рации этого участника другой команды с теми, кто внизу. Из разговора понятно, что их всего четверо, а двое из них – «платники», и идут на восхождение впервые. Так вот, дойдя до перевала и увидев его воочию, эти двое отказались идти дальше. И инструктор командует, чтобы они двигались вниз обратно на Томские стоянки. Вот таким «провалом» закончилось для тех двоих это восхождение. И правильно – меньше будет табличек и икон в часовне.

В итоге, из-за фотика и дополнительного этапа с Роминым рюкзаком, получилось, что я шёл последним, снимая ледовое снаряжение со склона. Первая станция за время подъёма откровенно вытаяла и вынулась изо льда безо всяких усилий, выкручивать ледобуры не пришлось. Ввиду этого, на каждой последующей точке я крутил свой свежий ледобур, не доверяя станции.

Будучи еще на третьей станции, я привязал Ромин рюк на вторую верёвку, а на четвёртой станции ко мне спустился Леша, и мы вдвоём вытянули рюкзак сюда. Далее вверх Леша его и поднял.

К моменту выхода на перевал я изрядно умаялся. Наконец-то этот момент настал:

Времени это заняло целых 5 часов – явно больше ожидаемого. Жумарить на динамической верёвке оказалось реально труднее, чем на статике, с которой лично я до сих пор имел дело. На перевале открылся вид вперёд / назад:

Вид вперёд явно указывает на надвигающуюся непогоду. Посему Рома и принял решение без обеда и без отдыха (для последних поднявшихся) побыстрее двигать дальше. На Большие Белухинские Стоянки (ББС).

Теперь предстоял достаточно крутой спуск по уже сильно рыхлому (время-то послеобеденное!) снегу на достаточно ровную площадку размером почти с километр, называемую «сковородкой». В конце неё на ожидало множество трещин, по которым впредь пришлось идти связками по трое. С края сковородки открылся вид влево, на низовья ледника Менсу и вправо – подъём в сторону ББС (красная нитка):

Да, если утром поверхность ледника представляет собой твёрдую поверхность, то днём – это просто каша. При спуске со сковородки на ледник Менсу начался сильный, нет, очень сильный ветер, сбивающий с ног. Причём с дождём. Потом с крупой или миниградом, который бубнел по каске и больно впивался в нос и губы – последние части лица, оставшиеся незакрытыми.

Ледник Менсу (ледник Сапожникова или Иедыгемский, дает начало реке Иедыгему, большому левому притоку Аргута. Ледник спускается с Восточной вершины Белухи между двумя ее отрогами: один из которых является водоразделом с Ак-кемом, другой - с Берелью. Длина главного потока ледника равна 11 км.

Короче, Белуха решила показать нам свой нрав. Предостеречь, что ли.

Наша тройка шла второй по счету, поэтому на ББС я появился не первым, но и не последним. Когда я дошёл, лил уже конкретный ливень. Моя новая куртка с мембраной Gelanots XP, кстати, отлично выдержала все виды непогоды в походе. А вот штаны я с утра одел хэбэшные ходовые, ведь погода была отличной. Ботинки с мембраной до некоторого времени были сухими (то есть в них внутрь не попадала вода извне), к тому же закрытыми фонариками (гамаши, или бахилы без калоши), но когда от косого дождя промокли штаны выше колен, то вода с них хлынула в ботинки.

Хорошо, что палатка, в которой я был поселен (3-х-местная палатка, в которой нас было четверо), уже была установлена. Не желая залить её внутри водой, или намочить вещи в тамбуре, я пытался спрятаться за палаткой с подветренной стороны и переждать немного, но быстро понял, что околею. Залезши таки в палатку и обнаружив там Пашу с Лешей, я понял, что мои опасения насчет воды в палатке просто бесполезны – там уже всё мокрое, и, более того, посреди палатки красуется лужа в несколько пальцев глубиной.

Кое-как скинув с себя часть шмоток (это оказалось трудно – палатка низкорослая, экспедиционного типа), чьим-то носком начали осушать днище – намочил/выжал и т.д. Минут десять спустя в палатку залезла Лена, обессилевшая и промокшая насквозь вместе с рюкзаком, видимо, не успев укрыть его от дождя. У меня в компрессионнике нашлась для неё сухая флисовая кофта и шарфик.

И вот так, полусидя / полулёжа мы начали успокаиваться. Интересная ситуация – справа дрожит Лена, слева подрагивает Леша. Немного погодя они затихли (согрелись), но почему-то начал подрагивать я. Общее состояние каждого из нас трудно было считать удовлетворительным, явно ниже. Нашёл я пачечку Грипго с парацетамолом – съели по таблетке. Улеглись голодными в спальники и даже задремали, видимо.

Тем временем вторая палатка (4-х-местная, в которой жили 5 человек) натопила снега, согрела кипятка и стала нас звать на ужин. Лена с Лешей наотрез отказались, а мы с Пашей даже затеяли логическую игру со взвешиванием плюсов / минусов, что лучше – остаться голодными в своих спальниках и спать дальше или выйти на мороз (дождь, похоже, кончился), но стать сытыми. Разум победил. Я в неопреновых носках (какое Великое Изобретение туристической индустрии!!!), а Паша босиком (не смог найти свои неопренки) отправились на ужин. Соседняя палатка стояла буквально в двух метрах.

Это было правильным решением. Мы даже Лене с Лешей принесли ужин в своих мисках, разбудили их и заставили использовать ужин по назначению. Да и нам сами полегчало и стало веселее.

Основа ужина (и всей высотной еды) состоит из сублимированных продуктов (яичница, творог, кашки и супчики) фирмы Гала-Гала, которая поставляет свою продукцию для космонавтики. Из-за этого впредь эти серебристые пакетики мы так и называли – «космическая еда». Достаточно вкусно и очень похоже на исходный натуральный продукт.

Наши четыре рюкзака и гора мокрого тряпья так и осталась в виде общей мокрой кучи в тесном тамбуре палатки.

Кроме нас, на ББС-е находились еще несколько команд. Команда (№1) из двух палаток, команда (№2) одной палатки из двоих человек (те, которые, использовали наши первые перила при подъёме на Делоне) и еще одна палатка с Димой-йогом. Про него – позже.

День 6.

В три часа утра нас разбудили голоса команды №1 из Питера, которая решилась сегодня на восхождение. Выглянув из палатки, Миша с Ромой решили, что сегодня идти не стоит – небо не такое чистое, как хотелось. И правильно сделали. Тем временем сборы Питерской команды, а потом и команды №2 явно мешали спать.

Эту ночь я спал плохо – не хватало кислорода. Причем не потому, что его вообще маловато на высоте 3500 метров, а потому, что мы спали вчетвером в 3-х-местной палатке экспедиционного типа, с засыпанными снегом снежным юбками. А вентиляционных отдушин, как оказалось, в ней нет. Следующую ночь я предложил спать с полуоткрытым внутренним тентом, так и сделали. Тем более, что в палатке действительно было тепло.

Но, несмотря на любую усталость, я не умею долго спать, да и сон у меня чуткий. Поэтому, когда в половине восьмого утра я услышал снаружи палатки голоса, быстренько вылез и начал жить полной жизнью. Оказалось, что встал Игорь, а с ним общаются два человека и просят, чтобы, когда проснётся Дима-йог из Москвы (они, видите ли, не могут его разбудить, он в трансе), мы передали ему, что они (эти двое) ушли через Делоне в цивилизацию. А Диме – привет.

А вокруг – красота:

Мы на ББС-е.

Большие Белухинские Стоянки представляют собой умеренно ровное место с уклоном 10-15 градусов на леднике в непосредственной близости от перевала Белухинский, на высоте 3500 м.

Предыдущими посетителями здесь вырыты несколько углублений в снегу, окруженных небольшими снеговыми заборчиками от ветра.

Минут десять я радовался красотам, ходил вправо / влево, искал ракурсы, пока не понял, что уже болят глаза, несмотря не переменную облачность. Одел очки, но глаза болели еще добрых пол-дня. Впредь очки стали для меня неотъемлемой частью организма. Стараясь не будить оставшихся в палатке, повытаскивал все свои шмотки и часть чужих, как смог, разложил все это и попривязывал, что ветром не сносило (ветер утром сохранился). Просушка на таком ветру и на жестоком высотном солнце – дело недолгое.

Через полчаса из палатки вылез йог Дима и босиком двинулся по насту справить утреннюю нужду. Но, видимо, не оценив «ситуацию на дорогах», заскользил босыми ногами вниз по склону. Я находился поблизости, около своей палатки (на самом деле ББС не настолько большая, чтобы ходить по ней куда-то далеко). Увидев такой йоговский прикол, я схватил ледоруб и побежал к нему. Всего-то метров было 10-15. На самом деле Дима как раз сам остановился в раскоряченной позе, когда я подбежал, поэтому мне осталось только отдать ему ледоруб и попросить, чтобы он так больше не делал.

После завтрака принялся за написание мемуаров (тезисов к данному отчету):

Вещи все просохли быстро, палатка тоже, подготовка к завтрашнему возможному восхождению тоже выполнена быстро.

Так же быстро вернулась Питерская команда, уже к 9 часам утра, и сразу же начала сворачивание своего лагеря для спуска вниз. Но они допустили ляпсус, не учтя сильный ветер. Кто-то из них не удержал на ветру тент палатки и она улетела. Попытки высмотреть, куда же именно она могла приземлиться, ни к чему не привели. Вероятно, её унесёт в мульду и там похоронит навсегда.

Мы как раз завтракали, залезши вдевятером в 4-х-местку, сев кружочком, и поставив горелку с кастрюлькой посередине. А питерцы, быстро собравшись, принесли нам остатки своей ненужной еды (всякие Быстров-кашки, одноразовые супчики и финские галеты) и пару газовых баллонов. Назавтра мы почти всё это, кроме баллонов, передали Диме-йогу. При этом Дима стал предметом наших шуток и обсуждений. Даже мысль возникла, что он тут прячется от своих кредиторов. Действительно, забраться сюда, чтобы выбить из него долги, будет проблематично.

Ближе к обеду вернулась с горы вторая команда, и, похоже, завалилась спать, поскольку их долго было не слышно. А мы готовились, гомонили, обсуждали что-то. Думаю, мешали им спать.

К ужину я добыл из своего рюкзака заначку в виде двухсотграммовой бутылочки с натуральным сахаром и лимончика, привезенного из Днепра. Посмаковали к чаю.

Ну и вот, настроившись на завтрашнее восхождение (если будет погода), попытались лечь спать пораньше, в начале седьмого вечера. Спать оказалось проблематично. Во-1-х, я не умею спать по заказу, в дневное время. Во-2-х, вскоре проснулась вторая команда и тоже начала гомонеть и мешать нам спать.

День 7.

Побудка в 12 часов ночи.

В Днепропетровске 8 часов вечера предыдущего дня.

15 минут размышляли, идём или нет.

Идём.

Погода улучшилась.

Небо практически чистое.

Наступающее новолуние.

Решили собираться.

Мороз.

Вероятно, градусов пятнадцать.

С минусом.

Может, и ниже, не скажу.

Холодно.

Решили не делать утренний кипяток.

Только орехосухофрукты.

Чтобы быстрее выйти.

Всеобщая спешка.

Я тоже спешу.

Не люблю быть последним.

В спешке наступаю кошкой себе на палец.

Пытаюсь остановить капельки.

Не выходит.

Делаю три оборота вокруг пальца обычным пластырем.

Поверх перчатки.

Крепко натягиваю шнурки ботинок.

Еще крепче укрепляю затяжки на кошках.

В памяти все время статья «Разболталась кошка …».

Выходим.

Идти нам туда (фото предыдущего дня):

На часах половина второго.

Последовательность идущих выстраивает Рома.

Сразу за лагерем лавиноопасный участок.

Сотни три-четыре метров.

Темно.

Все в фонарях.

Обозревать окрестности трудно.

Далеко не видно.

Масштабы не угадываются.

Да и под ноги смотреть нужно.

Под ногами что-то типа тропы.

Её проложили ранее ходившие.

Кто-то высосал из воздуха кислород.

Мне его сильно не хватает.

Ну очень сильно.

Даже странно.

Ведь вчера-позавчера такого не было.

Идём медленно.

Уклон пока слабый.

Уколотый палец замерзает больше остальных.

Уже и не сгибается.

На одной из остановок снимаю пластырь.

Рюкзаки на плечах минимальные.

У меня в запасе флисовая кофта, флисовые штаны.

Еще носки, аптечка, перекус, ножик.

Еще одни очки.

На всякий случай.

Веса немного.

Но одышка сильная.

Под ногами отличный наст, подпорченный чужими следами.

Начался небольшой подъём.

Всего градусов 25.

А идти почему-то трудно.

Пытаюсь идти небольшим зигзагом.

5-6 метров влево от тропы.

Затем обратно к тропе.

Опять влево.

Опять к тропе.

Так легче.

В какой-то момент левая нога тонет в снегу по пояс.

Вспоминаю теорию.

Максимально распластаться.

Используя все точки опоры, включая ледоруб, выползти.

Выбрался.

Вернулся на тропу.

Больше никаких экспериментов.

Прошли сотни полторы-две высоты.

Кто-то вернул обратно подачу кислорода.

Успокоилось дыхание.

Появились силы.

Иногда успеваю поработать фотиком:

На мне только тонкое термо и куртка на мембране.

Снизу тоже термо и мембранные самосбросы.

Не холодно.

Но мерзнут пальцы на ногах.

Несмотря на правильные носки с термолайтом.

Пытаюсь все время двигать пальцами и бить ногой об ногу.

Помогает слабо.

Чуток расслабляю затяжки на кошках.

Связались двумя связками.

Первая связка-четвёрка – Рома-Игорь-Леша-Миша.

Вторая связка-пятёрка – Лена-я-Паша-Саша-Игорь.

Местами движемся просто пешком, местами используем ледоруб.

Страхуем друг друга при переходе открытых или закрытых снежными мостами трещин.

Часто сзади кто-то кричит «Стой».

Кричим её впереди идущему.

Значит, нужна минута отдыха.

Начинаю сам подмерзать.

Думаю, из-за частых остановок.

Сам бы я пошёл чуток побыстрее.

Начинает светать.

Красотища!

Мы как раз на склоне перевала Белухинского.

Перевал Белухинский – по классификации имеет категорию 2Б.

Уровень склона в 60…70 градусов становится понятнее.

Здесь тоже отличный наст и глубокие следы-ступеньки.

Идём практически нога в ногу.

Пальцы на ногах уже не двигаются.

Еще раз расслабляю затяжки на кошках.

Зато перестаю мёрзнуть сам.

Вероятно, из-за психологического эффекта.

Рассвет, всё-таки.

Или оттого, что одел флиску поверх куртки.

Поддевать кофту под куртку уже неудобно.

Кстати, тоже неплохо (если нет дождя).

Идти несложно.

Ледоруб вбивается в снег прямо перед носом.

Этот склон перевала длится сотни две с половиной высоты.

Наконец-то вылезаем на перевал.

Очень сильный ветер в лицо.

Западный.

Дожидаемся, пока вылезет вся пятёрка.

Фотосессия

Вот оттуда мы приползли:

А внизу почти весь Алтай:

Но на ветру холодно, блинн.

До вершины осталось две сотни метров высоты по гребню перевала:

У кого-то в нашей пятёрке уходят последние силы.

Каждые десять метров слышу «Стой».

Ещё совсем немного.

Ну наконец-то.

Мы на вершине – Белуха Восточная, 4506 м:

Клубный флаг не забыт:

Белуха – высочайшая вершина Катунского хребта, Алтая и всей Сибири, эта гора издавна притягивает к себе путешественников и альпинистов, философов и эзотериков, любителей природы и отдыха вдали от цивилизации. Белуха – священная для многих народов гора. Алтайцы зовут её Уч-Сюмер, что в переводе значит «Трёхглавый», хотя на самом деле у Белухи две вершины – Западная (4435 м.) и Восточная (4506 м.), связанные Белухинским Седлом. Эти две вершины вместе с находящимися слева и справа вершинами Делоне и Короной Алтая, образуют Аккемскую стену, почти вертикально падающую вниз в сторону Аккемского ледника. Впервые по стене поднялась экспедиция самого Виталия Абалакова (автора учебника «Основы альпинизма»).

Даже летом эта гора почти полностью укрыта вечными снегами, и поэтому её второе название – Ак-Сюмер («Белая голова»). Другие названия – Кадын-Баши («Голова или дом Катуни»), Ак-Суру (величавая), Мусдутуу (ледяная гора), Уч-Айры (гора с тремя разветвлениями).

Климат в районе Белухи не любит тех, кто не любит Белуху. Температура на вершине летом частенько опускается до –20 градусов.

Тут бывал Рерих (где он только не был?) – в честь его и членов его семьи названы четыре пика Катунского хребта.

В 1998 году гора Белуха включена в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Алтай – Золотые горы», а с 2000 года Белуха и прилегающая к ней территория (Аккемское и Кучерлинское озера) объявлены «Национальным парком «Белуха».

Тут нас еле дождалась первая связка.

Делаем коллективное фото.

Отдаю Леше свои вторые очки.

Он куда-то свои задевал.

Четвёрка уходит.

Фото вокруг:

На фото – слева часть Аккемской стены, в центре внизу начинается Аккемский ледник, уползающий вправо к Аккемскому озеру:

На краю стоит ледоруб с буддийским колокольчиком:

Рядом опять таблички памяти:

Сюда, к колокольчику и табличке, подходит узкая тропа.

Шаг влево запрещён – там пропасть.

Шаг вправо запрещён – там длинный снежный карниз.

Тут тоже сильнейший ветер.

Мне как раз фотик сообщил, что карта памяти заполнена.

Ставлю следующие 4 гига.

Пальцы мёрзнут.

Мгновения на вершине проходят быстро.

Мы уходим обратно.

Спускаемся к седлу перевала Белухинского.

Первая четвёрка уже где-то ниже.

За пределами разговорной слышимости.

Но на снегу читается размашистая записка.

«Все идут с верхней страховкой, последний – с нижней».

Смотрим вниз.

Приходит понимание того, что вниз тяжелее, чем вверх.

Очень громко слышно общее молчание.

Предлагаю себя последним.

Возражения отсутствуют.

В метре от падения склона ставлю свой ледоруб.

Кидаю вниз верёвку для дюльфера.

Для улучшения точки страховки стою на ледорубе сверху.

Кто уходит первым, не помню.

Да и не важно.

Внизу, на том конце верёвки, он становится на страховку на свой ледоруб.

Снизу вверх: «Перила свободны».

Сверху вниз: «Понял».

Холодный ветер в спину.

Пока все четверо спустятся, думал, окоченею.

Несмотря на солнце в лицо.

Предупреждаю всех, чтобы, организуя нижнюю страховку, держали верёвку посвободнее.

Чтобы не сорвать меня со склона.

Ушёл четвёртый.

Перевязал мне верёвку для нижней страховки.

Иду вниз.

Получаю огромное удовольствие.

Честное слово.

Никого рядом нет.

Но доходит понимание того, что нижняя страховка на всю длину верёвки – это фуфель.

Если я сорвусь, то, пролетев 50 метров, сорву и страхующего.

На снегу, даже на твёрдом, он меня не удержит.

И вообще, я просто могу сбить всех, кто ниже стоит.

Даже мысль пришла откатываться в сторону от стоящей группы.

Короче, всё отлично.

Ветер в спину исчез, он там, сверху, на седле перевала.

А вот солнце в лицо осталось.

Сразу же стало жарко.

Снимаю каску (нарушение техники безопасности).

Наполовину распускаю змейку на штанах-самосбросах.

Сдвигаю шапочку, чтобы чуток загореть.

А зря.

Через пару дней со сгоревшего лба будет сниматься чешуя, как с кедрового ореха.

На один цикл (спуск пятерых на одну верёвку) уходит минут 30…40.

Организовывая следующий пункт страховки, понимаю, что снег стал рыхлым.

Причем на глубину до метра.

Ледоруб вставляется очень легко и вбивается ботинком еще далеко вниз.

Забираю у Игоря второй ледоруб.

Он не очень доволен, но отдаёт.

Автоматически я стал старшим на этом участке склона.

Выкапываю площадку поглубже.

Ставлю на пункт страховки два ледоруба.

Прошу всех по возможности не нагружать верёвку.

То есть идти ножками спиной вниз.

Цикл повторяется.

Всего вешали четыре с половиной верёвки.

На четвёртой верёвке – небольшое развлечение.

Трещина.

Шли вверх – как-то преодолели, не помню.

Вниз по-другому.

Размеры трещины не видны.

Кто шёл на дюльфере – проще.

Мне Саша, идущий четвёртым, сообщает снизу размеры, глубину.

Я прошу его поставить свой ледоруб в трёх метрах ниже трещины и в двух метрах от тропы.

На нём организовать для меня пункт верхней страховки.

Сделано.

Саша пошёл вниз без ледоруба.

При спуске дюльфером он ему не нужен.

И вообще, это уже мой ледоруб.

Он теперь красуется у меня дома.

Подхожу на метр к трещине.

Всё равно ничего не видно.

Прыжок, перекат в сторону, самозадержание.

Остановка в пяти метрах ниже Сашиного ледоруба.

Как раз осталось полметра верёвки до её нагружения.

Предыдущие тренировки по самозадержанию на снегу за компьютером проведены правильно.

Первая реальная тренировка – тоже.

Уже с тремя ледорубами вниз.

Все. Сложный склон закончился.

Связались и идём вниз.

Теперь и окрестности выглядят совсем по иному, веселее, что ли.

Стало совсем жарко.

Долой куртку.

Кофта была снята ещё на перевальном склоне.

Последний километр проходили еле живыми.

В лагере были около 2-х часов дня.

На самом деле это очень поздно.

Но уж так получилось.

Сразу возникло обсуждение с разбором полётов, кто какие ошибки допустил.

Ошибки были, я их знаю, но описывать не вижу смысла.

Затем возник спор, что делать дальше.

Предлагалось два варианта.

Первый – остаться на ночь тут, выспаться, с утра двигаться к Делоне и преодолевать его днём в подтаявшем виде.

Второй – идти сегодня и заночевать перед Делоне, спуск с которого на твёрдом льду оставить на утро.

Остановились на втором варианте.

Обед, сворачивание лагеря.

Вышли около 6-ти часов вечера.

Вид на ледник Менсу:

3 часа ходьбы и мы на сковородке, перед перевалом Делоне.

Как раз вышла полная луна из-за гор:

Этот день стал выдающимся в туристической истории жизни многих из нас. Для шестерых человек это было первое восхождение, и не просто куда-то, а на Белуху. К тому же с нами была девушка, Лена, которая с честью выдержала это испытание, не хуже парней. Уважуха ей!

Все сегодня и завтра встречающиеся нам навстречу группы альпинистов мы провожали с некоторым чувством превосходства, что ли, давали им напутствия по преодолению будущих препятствий и, конечно же, желали им удачи и погоды.

Нам повезло и с тем, и с другим. Спасибо Белухе, что она нам это позволила. Я слышал и читал истории, когда люди неделю сидят на ББС-е и безуспешно ждут погоду.

День 8.

Сегодня стался действительно поздний подъём, около 8-ми утра. Сказались предыдущая бессонная ночь и тяжелый день. Вот от, наш лагерь, перед подъёмом на Делоне со стороны «сковородки»:

Этот подъёмчик преодолели за полчаса.

Мы с Ромой полезли вешать перила, всего 5 верёвок. Собственно, вешал Рома, а я за ним подносил верёвки с бурами:

Навешивание перил завершили быстро, так же быстро сдюльферяли вниз все, кроме Леши и Игоря, которые шли последними на самовыворачивающихся ледобурах, собирая за собой снаряжение. Всего на спуск с перевала потратили часа три.

Дальше всё просто – топаем вниз по леднику Делоне мимо Томских стоянок к Аккемскому леднику. Ну и дальше вниз к озеру. По пути разделились. Рома и сотоварищи ринулись побыстрее вниз, а я и оставшиеся двигались поспокойнее, наслаждаясь окружающим видом:

За три дня, что нас тут не было, ледники разительно изменились – поверхность стала изрыта новыми трещинами и толстыми ручьями, которых не было раньше. На поверхность вытаяло побольше камней и каменной крошки. Мы с Сашей, как любители минералов, присматривались к каждому камешку на льду или в воде, выискивая что-нибудь блестящее, цветное или нестандартное.

Времени уже 5 часов вечера. Пройдя мимо часовенки на верхнем озере, опять разделились. Лена с Лешей также отправились в лагерь, а мы с Пашей и Сашей решили сбегать в радиалку к озеру Духов. Правда, если бы я заранее знал, что туда 600 метров подъёма, я бы тоже пошёл прямиком в лагерь. Тем не менее, мы сделали метров 150…200 высоты с рюкзаками, вышли на верхнюю тропу, где бросили в камнях рюкзаки, даже не подумав накрыть их чехлами. Совсем забыли, что мы на Алтае.

Дальше добирались строго вверх по качающемуся курумнику, под которым шумно тёк ручей. Выше он уже тёк на поверхности, показывая свои водопадики:

Дошли достаточно быстро, потратили чуть более получаса.

Озеро находится в юго-восточном ответвлении висячей долины Кара-Оюк в переводе – «чёрная долина», т.е. долина, окруженная чёрными скалами. Долина наделена мистическим содержанием – считается, что она является пристанищем горных духов. По рассказам, долго находящийся на берегу озера человек начинает видеть манящие цветные огни на другом берегу. Он стремится к ним, но, достигая, убеждается, что их нет. После этого он, обессилев, вскоре умирает.

Озеро действительно классное:

Совершенно прозрачное, в отличие от многих других озёр, которые нам предстоит осмотреть. При нашем его посещении не было ни единого дуновения воздуха, поэтому берег угадывается только по симметрии отражения. Но не успев полностью налюбоваться им, искупаться в нём, и насладиться окружающим видом, мы услышали близкий гром и поняли, что западный ветер несёт непогоду, и нас накроет гроза совсем скоро.

Почти сломя голову, побежали вниз по куруму. Всё равно не успели, на середине пути нас застал дождь, камни стали отвратительно мокрыми и скользкими, а мои колени и надкостницы – сильно битыми.

Сразу могу сообщить результаты тест-драйва ботинок Asolo и кроссовок Merrell, которые мы активно пользовали в этой походе. Асоло очень неплохо держат голень, отлично стоят на крутых осыпных и земляных склонах, на сухих камнях, мембрана в них хорошо держит воду (пока ещё держит), но при этом Асоловская подошва отвратительно ведёт себя на мокрых камнях. Я в них себя чувствовал, как корова на льду. Те же самые мокрые камни намного лучше держит мерриловская подошва, при этом сами кроссовки так же прекрасно чувствовали себя на других видах поверхности. Они прожили у меня полтора года в городе и выжили в походе, не расклеившись, несмотря на то, что Костя их «топил» в любой луже и бил обо все камни и ветки.

Короче, в лагерь мы добрались уже к десяти часам вечера, где тургруппа К2К воссоединилась. Костя уже забрал вещи из камеры хранения и удерживал нам тёплым ужин.

Песнь шестая. Упражнения для коленей.

или

Этап 3.

День 9.

На восхождение (собственно, на ожидание восхождения, будучи на ББС) в предварительном плане было отведено три дня, в зависимости от погоды. Реально у нас на это ушло два дня. И на спуск вниз к озеру отводилось два дня, хотя спустились мы за один день. Поэтому появились два свободных дня, и мы решили подключиться к плану Ваниной группы, в которой был Костя.

Через два дня у нас по плану переход в долину реки Кучерла. Наша группа собиралась переходить туда через осыпной перевал Кара-Тюрек (1А), а Ромина группа – через перевал Буревестник или Рига-Турист, оба снежно-осыпные и категории 1Б.

День начался с солнышка и просушки промокших вчера шмоток. Обувь реально никто не сушил ввиду бесполезности данного процесса. Часам уже к 10-ти решили таки сходить в несложную радиалку в Долину Семи Озёр.

Вроде бы недалеко – 5 линейных км, и невысоко – 600 м высоты, но движение давалось с большим трудом. Видимо, сказался объём работы, выполненный за последние 7 дней. Если на 2-м этапе мы жили на сплошном адреналине, на чувстве опасности или даже выживаемости, то сейчас организм расслабился и откровенно саботировал ходовую работу.

Подъём в долину начинается прямо от левого берега в середине озера Аккем. Сначала круто вверх, затем склон всё меньше и меньше. Долина встретила нас речушкой, собирающей воду из этих озёр, с непривычным после посещения Белухи разнообразием растительности:

По пути набрали немного грибов к ужину и достаточно много горного лука.

Самым красивым оказалось именно первое озеро, бирюзового цвета:

Остальные оказались меньшего размера и других, менее выразительных цветов:

Перекусив, мы забрались повыше на моренный вал, чтобы обозреть несколько озёр сразу:

Поскольку именно в этой долине находятся вышеуказанные два перевала, через которые Рома собирается перевалить в долину Кучерлы, мы решили забраться поглубже и повыше, чтобы их обозреть.

Вот это снежно-ледовый перевал Буревестник (по центру):

А вот это снежно-осыпной перевал Рига-Турист (самая правая косая нитка снега):

Эти фоты мы вечером и показали Роме для правильного выбора маршрута.

На этом всё. С чувством исполненного долга к четырём часа мы прибыли в лагерь, где я занялся пересборкой рюкзака, поскольку его содержимое при исполнении 2-го этапа превратилось в полную мешанину элементов одежды, снаряжения и других предметов.

Пока мы ходили к Белухе, Олесина группа, которая неделю назад двинулась вдоль Кучерлы, уже перешла через перевал Кара-Тюрек к озеру Аккем и стоит лагерем вместе с нами. То есть все три группы экспедиции соединились на пару дней вместе. Поэтому вечером состоялся праздник – супер-суп с мясом и грибами в исполнении Кости и почти настоящий торт из печенья, орехов, сухофруктов и сгущенки. Вышеперечисленные ингредиенты смешивались вместе и в виде «колбаски» заворачивалось в полиэтиленовые пакеты. Затем колбаски разрезались, очищались от плёнки и употреблялись к чаю.

К тому же оказалось, что на метеостанции Аккем пекут лепёшки!!! Простое тесто, но какое же оно вкусное. Стоит такая лепёшка 50 рублей, но она того стоит.

Появление таких лепёшек позволило острее ощутить отрыв от цивилизации. К этому моменту я уже несколько раз слышал со стороны вопросы: «А какое сегодня число?», «А какой сегодня день недели?». Да какая разница, какой. Нам еще оставалось половина походного плана, причём большая половина.

День 10.

Сегодня у Ваниной группы по плану должна была быть днёвка, отдых. Все и отдыхали перед завтрашним сложным переходом в долину реки Кучерла, а мы решили посетить долину Ярлу, где Костя уже прожил три дня. Вот он и вызвался быть нам проводником, чтобы за день показать основные достопримечательности долины.

Вход в долину Ярлу находится в правой северной оконечности (по ходу течения) озера, напротив метеостанции. Там же работает лодочник, который за 70 рублей с носа переправляет желающих на тот берег. Попасть туда можно и через мост в южной оконечности озера, но при этом приходится делать крюк в несколько километров по тропе с прижимами.

До нас дошел слух, что на пару километров ниже по течению, напротив приюта ЛенАльпТурса есть мостик из бревен. Вот и отправились мы его искать. Дойдя до метеостанции, остановились, ожидая пока Паша добудет там 5 лепёшек. При этом наблюдали за игрой в мини-теннис двух алтайцев (предлагаю оформить этот вид спорта, как изобретение, и внести его в Олимпийские виды спорта):

Найти мост оказалось несложно. Реально переход через реку состоял из собственно мостика и двух бродов:

Долина Ярлу славится своими необычными красками. Эту местность называют Синими горами, потому что обрывы-конгломераты, находящиеся в долине и в высоту достигающие 600 метров, почти целиком состоят из голубой глины, благодаря чему в дневное время склоны долины окрашены в светло-синие цвета, но на закате Ярлу приобретает мягкие розовые тона. А с вершин, окружающих истоки Ярлу, открывается живописный вид на пики Ярлу, Кара-Оюк, Ак-Оюк и Корону Алтая.

Пройдя немного вдоль подсохшего русла реки Ярлу,

повернули по ручью направо и вскоре вышли к вот такому водопадику под начинающимся дождём:

Затем рядом в лесочке нашлось такое обилие грибов, что я был вначале поражен – были белые, подберёзовики, маслята, сыроежки. Опять набрали на ужин.

Вдоль всей долины Ярлу по центру проходит некий хребтик, который, постепенно возвышаясь, упирается в поперечный хребет, окружающий долину. Забравшись на продольный хребтик, обозрели речку Ярлу слева внизу:

При этом рисунок на далёком поперечном хребте выглядел истинно по Рериховски:

Название этому хребту я не нашел.

По пути мы встретили так много эдельвейсов, что впору было бы переименовать долину Ярлу в Долину Эдельвейсов:

С хребтика вправо внизу был виден каменный город, который мы собирались посетить на обратном пути:

Дойдя почти до конца хребтика, поняли, что дальше мелкая осыпь рыжего цвета не позволит забраться выше, спустились склоном вниз и подошли к каменному городу:

Город этот, размером 30 на 60 метров, окружен каменным заборчиком. Внутри него есть большой камень (3 на 4 метра), на котором с восточной стороны (обращенной к входу в город и к озеру Аккем) выбиты три красные точки в окружности, а с другой стороны (в сторону конца долины) выбит крест синего цвета. Знак Рериха был виден издалека, поэтому мы и решили, что это всё построили последователи Рериха.

Но на этом главном камне восседала тётка, которая показала нам искреннее удивление, что мы, оказывается, не знаем сути вещей. Что хребтик по центру долины – это Алтарь Мира, что рыжая осыпь в конце хребтика – это Сердце Мира, а на дальнем поперечном хребте изображена Мать Мира. И что камень, на котором она восседает, тоже магический. Человек должен посидеть на нём, там улетучивается его тонкое тело, после этого он должен залезть на Алтарь Мира и пройти по нему, тогда это тонкое тело вернётся к нему улучшенным и увеличенным. И что это место (долина Ярлу) является первым Местом Силы, которое обнаружил некий Рикл. И что затем он обнаружил еще много мест Силы. И что ниже каменного города есть лагерь его последователей, а мы можем туда пройти и узнать, как можно приобрести литературу на эту тему. Вот на такой коммерческой нотке наш разговор закончился.

В торговый лагерь мы заходить не стали, тем более что начался дождь. А поскольку программа посещения Ярлу закончилась, то мы двинулись вниз, в сторону озера Аккем. Дождь усилился, и у нас возникла мысль где-нибудь спрятаться и переждать его. Реально прятаться негде, но нам встретится приток ручья с весьма обрывистым берегом, под которым мы стоя и укрылись на время, тем более, что дождь был косой, с сильным ветром.

Дождавшись моросящего дождя, мы двинулись дальше, надеясь на его полное окончание. Обратно решили не идти через северный брод, по которому перебирались утром, а обойти хоть разок озеру с юга, осмотреть оттуда окрестности. Но по пути опять начался дождь, и когда мы проходили правый берег озера напротив нашего лагеря, у Паши возникла мысль перейти озеро вброд. Мы с Сашей решили таки пройтись вдоль берега лишние километр-два, а Паша с Леной и Костей потопали вброд. Что из этого вышло, можно увидеть тут (видео, 5 мБ):

Пока готовился ужин, я сходил на метеостанцию за плюшками, уж больно хороши они оказались. Такая банальная лепёшка, но в двух днях пути до ближайшего магазина она приобретает особый «вес» и вкус. На такое простое дело ушло полтора часа, и мой ужин немного остыл. Вот они, плюшки:

В этот же день Ромина группа нас ближе к середине дня покинула и отправилась штурмовать перевал Рига-Турист. Сегодня вечером стали лагерем непосредственно под перевалом. Назавтра они сначала карабкались по куруму, дошли до уровня твёрдого снега, треть высоты которого прошли ещё по камням, после чего перешли на снег и, вырубая ступени, провесили еще 4 верёвки.

Интересно, что наверху они встретили небольшую группу встречных туристов, наивно полагающих, что они спустятся вниз без страховочного снаряжения. Еле уговорили их топать обратно. Возможно, спасли кому-то из них жизнь.

День 11.

Где-то я уже это читал…

Или писал…

Наконец-то дождь кончился.

Начался снег.

Правда, быстро и закончился.

Просто показал нам, что он тут не впервые.

Наутро палатки действительно оказались немного заметенными снегом. Из-за несолнечной погоды подъём с 6-ти утра переносился сначала на 7, затем на 8 утра. Позже уже некуда. Нам сегодня предстоит подъем на 1100 м под всем рюкзаком на осыпной перевал Кара-Тюрек.

Перевал Кара-Тюрек, категория 1А, высота 3150 м, представляет собой основной маршрут для перехода туристических групп между долинами рек Аккем и Кучерла. При желании можно воспользоваться услугами конной перевозки.

Мы таки встали в 8 часов, несмотря на погоду. В этот день мы все покидали Аккем. Олесина группа тоже завершает поход (2 недели) и уходит вдоль Аккема по тому пути, каким мы шли сюда. Поэтому лагерь свернули одновременно, дошли до метеостанции, где и попрощались, пожелав друг другу удачи и погоды.

Дальнейший подъём оказался в тумане с небольшими просветами, по каменистой конной тропе, с достаточным уклоном, и идти вверх было тяжеловато. График движения вначале поставили 30 минут ходьбы + 10 минут отдыха. Последние два перехода к перевалу – режим 20+10.

Фоток тут у меня мало ввиду тумана. Вот вид с перевала назад:

Холодно. Ветер. Наш подъём постоянно сопровождали снежные мухи. Для организации ходового перекуса поставили 4-х-местную палатку, уселись кружочком, натопили снега. Оказалось, что в загашнике есть ещё банка кофе! Какое наслаждение. Отобедав, как сидели в кружок, так и залегли, кто на кого плечом, кто на кого ногу. Придремали даже в неудобных позах.

Через часок начали путь вниз и сразу поняли, что хребет перевала разделяет совсем разные климатические зоны долин озёр Аккемского и Кучерлинского. За перевалом сразу стало теплее, почти сразу появилась зелень под ногами. Даже стало меньше облачности, и появилась надежда, что погода тут будет лучше.

Пересекли речку Текелюшка:

А на склоне сразу за Текелюшкой стали на стоянку в кедровом лесу. Мест стоянки тут несколько, они достаточно удобны. По этой причине данная местность и называется Кедровыми Стоянками. Вот Костя привалился в «кресле» на нашей стоянке:

Дров тут много, посему с организацией ужина проблемы не было. Правда, уже за ужином нам показалось, что воздух имеет отрицательную температуру. Встроенный в Костины часы градусник показал минус четыре.

День 12.

Действительно, был явный морозец. Утром все шмотки, вывешенные или выложенные на просушку, замёрзли:

Правда, утреннее солнце быстро позволило закончить просушку.

В это утро я обнаружил, что на моей новой треккинговой палке, пара которых куплена перед походом, отсутствует титановый наконечник. Проверил на Костиной палке – то же самое.

Далее шли так называемой верхней тропой. Пейзажи вокруг действительно сильно изменились по сравнению с долиной Аккема:

Шли тоже нелегко. Видимо, потому, что на Алтае в принципе нет «ровных» троп. Даже тропа, опускающая вниз на 100 метров, реально означает подъём на 100 м и спуск на 200 м. В обед я увалился на рюкзак и моментально задремал. Слышу только, меня толкают и говорят «Доброе утро!».

После обеда вышли наконец-то на смотровую площадку, как раз расположенную на верхней тропе, с которой открылся вид на Большое Кучерлинское озеро:

Кучерлинских озёр тоже два, как и Аккемских. Большое Кучерлинское озеро (1790 м), которое является одним из крупных озер Катунского хребта, и Верхнее Кучерлинское озеро (1795 м). Большое озеро очень красивое с матовой бирюзово-серой водой, ограниченное высокими горами, высота которых доходит до 3000 м. Длина Большого озера – больше пяти километров, ширина – около 600 м.

Вода в озере действительно сильно непрозрачная, но мы её пили ещё всю следующую неделю, поскольку она биологически безопасна. Мутность и цвет речкам и озёрам тут придают растворенные в воде разные минералы, вымываемые ручьями или протираемые ледниками.

В этой части озера (окончание озера, его северная оконечность) на левом берегу (по ходу течения) есть турбаза, около которой на воде качаются одна лодка и один прогулочный катамаран. На турбазу построен мостик, около которого висит пошлая табличка, гласящая о том, что в продаже есть водка, пиво и т.д. Мы не спрашивали, но по слухам, бутылка водки стоит 1000 рублей.

Рядом с этим мостиком на турбазу – куча мусора. Фу! Тут живут матрасники, и нам тут останавливаться нельзя. Весь несгораемый мусор, который остался после меня (батарейки, например, или пустой газовый баллон), я вынес в цивилизацию, где есть урны.

Відповісти з цитуванням

Відповісти з цитуванням

Bookmarks